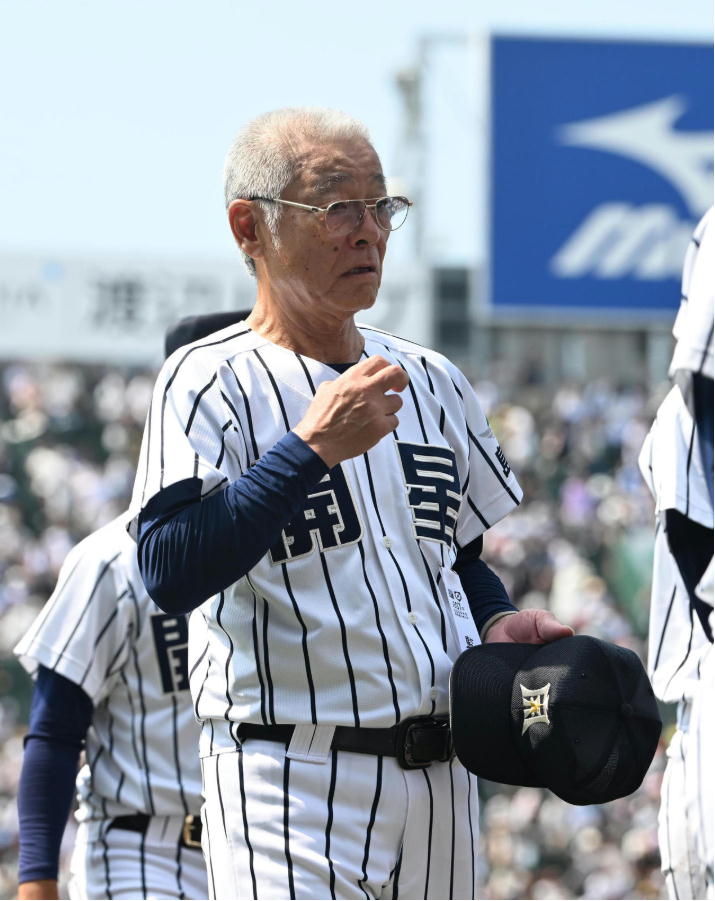

甲子園で響いた73歳監督の魂の叫び 「我こそは出雲の国の野々村であるぞ」

2025年8月14日、第107回全国高校野球選手権大会の舞台で、一人のベテラン監督が発した言葉が大きな波紋を呼んでいる。

開星高校の**野々村直通監督(73歳)**が、前代未聞の途中辞退となった広陵高校問題について語った「批判する者は名を名乗れ!卑怯だ」という発言である。

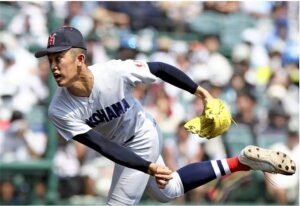

この日、開星は強豪・仙台育英に2-6で敗れベスト16で甲子園を去ったが、野々村監督の言葉は試合結果以上に人々の心に刻まれることとなった。

広陵問題の背景と前代未聞の途中辞退

広陵高校の途中辞退は、暴力事案の発覚とその後のSNSでの激しいバッシングが原因とされている。

匿名のアカウントによる批判は学校関係者や生徒にまで及び、身の危険を感じるほどの状況に発展。

結果として、同校は甲子園大会史上初となる途中辞退を余儀なくされた。

この問題は単なる一校の不祥事を超え、現代社会における匿名批判の在り方やSNSの影響力について深刻な問題を提起している。

特に、教育現場への影響は計り知れず、多くの指導者や教育関係者が胸を痛めていたのが実情だった。

「我こそは出雲の国の野々村であるぞ」〜武士道精神への回帰〜

野々村監督の発言で最も印象的だったのは、武士道精神を引用した部分である。

「陰からモノを言うのは卑怯だよ」と前置きした上で、「我こそは出雲の国の野々村であるぞ、いざ尋常に」と時代劇さながらの表現を用いて、匿名批判への怒りを表現した。

この発言の背景には、監督自身も匿名の手紙による批判を受けた経験があることが明かされている。

「名を名乗れ」という言葉には、責任を持って発言することの重要性、そして正々堂々と向き合うことの大切さが込められている。

「それで刀の長さを考えながら戦うじゃないですか」という表現は、相手を知り、自分を知って初めて真の勝負ができるという、武士道の根本精神を現代に置き換えた言葉として受け取ることができる。

開星流チーム運営術〜いじめを防ぐ人間関係構築〜

野々村監督が語ったチーム運営の哲学は、今回の問題に対する根本的な解決策を示唆している。

「上級生、下級生、上手、下手なしにみんなが平等」という方針のもと、開星高校では徹底したミーティングを通じて真の平等を実現してきたという。

特に注目すべきは「補欠だからといってレギュラーをねたまず、レギュラーもバカにせず」という部分である。

これは多くのスポーツチームが抱える根深い問題への具体的なアプローチを示している。

「ヘタクソをバカにするとか、一番やっちゃいけない」という言葉からは、技術的な差を人格的な優劣に結び付けない教育の重要性が読み取れる。

この考え方は、スポーツ界だけでなく現代社会全体が抱える格差や差別の問題にも通じる普遍的な価値観といえるだろう。

「弱い子を助ける人間の集団」という理想像

試合後のインタビューで野々村監督は「自慢じゃないけど、ウチのチームは野球は弱いけど、弱い子を助ける人間の集団になってます」と語った。

この言葉は、勝利至上主義が蔓延するスポーツ界において、極めて重要なメッセージを含んでいる。

技術的な強さよりも人間性の育成を重視する姿勢は、教育の本質を捉えた発言として高く評価されるべきだろう。

「これが最高に感謝です」という言葉からは、73年間の人生と長年の指導経験から得た真の価値観が感じられる。

勝負の世界にありながら、最終的に大切にしているのは人間としての成長であることが伝わってくる。

SNS時代の匿名批判という現代病

野々村監督の発言は、SNS時代特有の問題に対する鋭い指摘でもある。

匿名でのバッシングが相手に与える影響の深刻さと、それを行う側の責任感の欠如を厳しく批判した。

「武士道は日本人の文化なんです。人間性が原点なんです」という言葉は、便利なツールに溺れがちな現代人への警鐘として受け取ることができる。

技術の進歩により簡単に情報発信できるようになった一方で、その責任の重さを理解している人は決して多くない。

野々村監督の発言は、そうした現代社会の歪みに対する年長者からの叱咤激励とも解釈できるだろう。

今後の高校野球界への影響と課題

この発言は、高校野球界だけでなく日本のスポーツ界全体にとって重要な問題提起となっている。

指導者の在り方、選手の人格形成、そして社会との関わり方について、改めて考え直すきっかけを提供している。

特に注目すべきは、勝利以上に人間性を重視する指導方針が実際の教育現場でどのように実践されているかという点である。

開星高校の取り組みは、他校の指導者にとっても参考になる事例といえるだろう。

また、SNSでの匿名批判に対する対策についても、教育現場での議論が活発化することが予想される。

デジタルリテラシー教育の重要性がますます高まっている現状を踏まえ、具体的な対応策の検討が急務となっている。

まとめ〜真の強さとは何か〜

野々村監督の発言は、単なる批判への反論を超えて、現代社会が失いつつある大切なものについて深く考えさせる内容だった。

武士道精神、責任感、人間性の尊重—これらの価値観は、スポーツの世界に限らず、あらゆる場面で重要な意味を持っている。

「野球は弱いけど、弱い子を助ける人間の集団」という表現には、真の強さとは何かという根本的な問いが込められている。

技術的な優劣よりも、人として大切なものを身につけることの価値を改めて示した発言として、長く記憶されるべきものだろう。

73歳のベテラン監督が放った「名を名乗れ」という言葉は、匿名で相手を攻撃することの卑怯さを指摘すると同時に、責任を持って行動することの大切さを私たち一人一人に問いかけている。

この問いかけにどう応えるかが、これからの社会の在り方を決める重要な鍵となるのかもしれない。

コメント